一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“气象”一词,在唐人笔下已经出现。王湾《江南意》结联作“从来观气象,惟向此中偏”,是指山川的气象。杜甫《秋兴八首》之八“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”,指朝政的气象。皎然《诗式》说“气象氤氲,由深于体势”,则是指诗歌的气象。从以上用法可以看出,“气象”之词多用于宏伟壮阔的事物。

严羽认为:“盛唐诸公之诗,如颜鲁公书,既笔力雄壮,又气象浑厚。”“盛唐气象”这个概念便是由他奠定下来的。把盛唐诗歌的风貌归结为“雄壮”与“浑厚”,究竟有什么根据呢?在我看来,厚实来源于作品充实的内容,没有这种刚劲有力、明朗阔大的精神气魄,没有丰富的社会生活体验和饱满的政治激情,就谈不上唐诗的“厚”与“雄”;至于浑成,则跟作品的艺术表现有关。正是由于唐代诗人创造出了一种精练、含蓄、自然、清新的诗的语言,用以概括丰富深刻的思想感情,构成外形鲜明而又内蕴深沉的艺术境界,雄厚才能返归于浑成。照这样看来,气象浑厚并不是什么不可捉摸的东西,它就是唐诗诸要素的结合体,是唐诗的最基本的质态。这种浑厚的气象在盛唐诗中表现得特别充分,所以人们常用“盛唐气象”作为唐诗风貌的典型。

贞元、元和之际,诗风有了急遽的转变。李肇《国史补》云:“贞元之风尚荡,元和之风尚怪。”“荡”是狂放,“怪”是险怪,这确是当时诗风的显著特点。不过我以为,奇险与恣纵似还不能完全包括元和诗坛的精神面貌,像元稹、白居易诗歌里的平易流畅的作风,就很难归入“荡”与“怪”的范畴里去。虽然如此,元和诗人的致力于独辟蹊径、开拓诗境,则是不容否认的事实。他们在题材、结构、语言、体制各方面都有大胆的实践与创新,可以说是千汇万状,尽入笔底。借用“雄厚博大”四个字来称许这一时期的诗风,应该是比较恰当的,“荡”与“怪”不过是它的极端表现罢了。

晚唐以后,流派歧出,风气庞杂,而作为晚唐诗的大宗,自应以李商隐、温庭筠一派为代表。温、李的诗风,襞绩层深而命意婉曲,文辞精美而音韵谐和,正是唐诗重韵味、讲声律、求“兴寄”的结晶;而境界狭小,笔力荏弱,情长气短,文浮于质,则是他们的致命伤。以温、李为代表的晚唐诗,自然达不到气象浑厚的胜境,那种精深婉丽的作风,恰恰成了宋词(以婉约派为正宗)的先导,从而构成了唐诗质变的另一种形态。

由上面的论述可以看出,唐诗的气象不是一成不变的东西,它以盛唐气象作为自己的典型形态,而在其他历史阶段又会有种种变形。而盛唐气象之足以代表唐诗,是因为它实现了唐诗各个要素的比较圆满的结合,是唐诗自身风格发展成熟的标志。

(摘编自陈伯海《唐诗学引论》)

材料二:

盛唐气象的形成,主要决定于盛唐时代的政治、经济、文化所孕育出来的当时人们特定的心理状态和审美趣味。

唐朝自建国到唐玄宗开元天宝年间,经济高度繁荣,社会安定,国力强大,政治也比较开明,思想禁锢很少,思想文化领域比较自由。而且科举制度的实行,给士人提供晋身之阶。唐代国力强盛,疆域辽阔,中外文化交流频繁,士人们眼界开阔,所有这些因素,便形成了盛唐文人士子情绪积极、抱负宏大、气魄豪迈、胸襟开阔的心理状态和精神面貌,并形成一种开朗、乐观、健康、雄壮的审美理想。

但是盛唐气象的形成,又不仅仅决定于当时的政治、经济、文化,它还与文学自身的发展规律有关:一方面盛唐诗歌离不开前代优秀诗歌创作遗产这些“思想材料”;另一方面,南朝诗风流传已久,至隋代唐初已呈必变之兆,至盛唐诗风之变已成必然之势了。所以“盛唐气象”的形成,是文学发展的内部原因与外部原因相契合的结果。

不过,文学有其独立性,文学的发展有时并非与政治盛衰的阶段完全合拍。从政治意义上来看,唐代自唐太宗贞观年代开始就很兴盛了,史学家羡称“贞观之治”,但诗歌的发展比起政治慢了一拍,在此时尚未呈现出“盛唐气象”。欧阳修说:“予尝考前世文章政理之盛衰,而怪唐太宗致治几乎三王之盛,而文章不能革五代之余习。”在这个时期,六朝骈俪习气仍非常浓厚并顽强地笼罩着诗坛。所以贞观这个政治意义上的盛唐,只能列入诗史分期的初唐。真正反映出盛唐气象的诗歌,是自开元中期开始的,离贞观(政治上的盛唐)相差几乎一百年之久!再说自天宝十四年安史之乱开始,唐朝已由盛极而转衰了,但传统的文学批评,却把安史之乱以至大历初年的诗歌都列为盛唐诗。的确,盛唐诗人崇高的理想、伟大的抱负、不凡的气度和艺术上高华壮丽的审美趣向,是在盛唐强大的政治、经济、文化长期影响的积淀中形成的,它来自太平盛世,然而盛唐诗人的审美理想一旦形成,就具有某种历史惯性。安史之乱后,政治上的盛唐时代结束了,但诗歌上的盛唐气象还在延续。盛唐诗人的理想、抱负和气度,他们高尚健康的审美情趣,并没有立即消失。乱世残酷的现实,还刺激着许多诗人写出雄浑悲壮的作品,而杜甫的诗歌也正是在这个时期呈现了最夺目的光芒。

中晚唐的诗风与盛唐气象相比,差异很大,这当然也是当时的政治、经济、文化和盛唐时代迥然不同而造成的,但同时也有文学风格变化的内部规律在起作用。没有一种永恒不变的风格,文学风格总是不断流变因革。

(摘编自吴承学《中国古典文学风格学》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 严羽认为,盛唐诗产生“雄壮”“浑厚”气象,是以明朗阔大的精神气魄、丰富的社会生活体验以及饱满的政治激情为前提的。

B. 元和年间的诗人在题材、结构、语言、体制各方面都有大胆的实践与创新,“荡”“怪”的流行诗风因此形成。

C. 晚唐诗达不到盛唐诗浑厚的气象,却以其精深婉丽的风格成为婉约派宋词的先导,从而构成唐诗质变的另一种形态。

D. 盛唐气象形成的内部原因是盛唐时代的政治、经济、文化所孕育出来的当时人们特定的心理状态和审美情趣。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 唐代诗人阎宽的诗句“回眺佳气象,远怀得山林”中的“气象”与王湾《江南意》中的“气象”含义相近。

B. 唐代士人结交中亚商人、日本僧侣,享受来自海外的生活用品,这些因素在无形中扩大了他们的视野。

C. “上官体”诗歌出现在贞观时期,内容空泛,骈俪对仗,风靡一时。这表明文学发展与政治兴衰并非完全同步。

D. 安史之乱带来的残酷现实,使许多盛唐诗人写出了雄浑悲壮的作品,从而使盛唐气象得以延续。

3. 下列各项中不能体现“盛唐气象”的一项是( )

A. 李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“黄云万里动风色,白波九道流雪山。”

B. 杜牧《遣怀》:“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。”

C. 王昌龄《从军行七首》(其六):“明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。”

D. 崔颢《雁门胡人歌》:“解放胡鹰逐塞鸟,能将代马猎秋田  ”

”

4. 请简要分析材料一的论证思路。

5. 贺贻孙认为:“开元、天宝诸公,诗中灵气发泄无余矣。中唐才子,思欲尽脱窠臼,超乘而上……然变至此,无复可变矣……遂不觉成晚唐苦涩一派。”请结合材料二评价此观点。

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

孤独

李娟

大部分时候我妈独自一人生活。在阿克哈拉村,她的日常安保措施如下:在房子后墙上多挖一个后门,一旦有坏人闯入,就从后门撤退;若坏人追了上来,就顺着预先靠在后门外的梯子爬上屋顶;若是坏人也跟着爬上来,就用预先放在屋顶上的榔头敲他的头……此外,还有椅垫下藏刀子,门背后放石灰等诸多细节。

她说:“能不害怕吗?就我一个人。”

说来也奇怪,像我妈这么胆小的人,到了荒野里,一个人守着一大块地,生活全面敞开。再也没有墙壁了,也没有后门、梯子和榔头……却再也不提害怕的事了。

她说:“怕什么怕?这么大的地方,就我一个人。”

真的再没有人了。在戈壁滩上,走一个小时也没遇到一个人。如同走了千百万年也没遇到一个人。不但没有人,路过的帐篷或地窝子也没有炊烟,眼前的土路上也没有脚印。四面八方空空荡荡。站在大地上,仿佛千万年后独自重返地球。

①关于地球的全部秘密都在风中。风声呼啸,激动又急迫。可我一句也听不懂。它拼命推我攘我,我还是什么都不明白。它转身撞向另一场大风,在我对面不远处卷起旋风,先指天,后指地。我目瞪口呆,仿佛真的离开地球太久。

风势渐渐平息。古老的地球稳稳当当悬于宇宙中央。站在地球上,像站在全世界的至高点,像垫着整颗星球探身宇宙。日月擦肩而过。地球另一侧的海洋,呼吸般一起一伏。

眼下唯一的人的痕迹是向日葵地。秧苗横平竖直,整齐茁壮。我走进去寻找我妈。又寻找赛虎和丑丑。地球上真的只剩我一人。

我回到家,绕着蒙古包走一圈。突然看到一只鸡在附近的土堆旁踱步,并偏头看我。这才暗舒一口气。

我妈说:“我有时候想唱歌,却一首也想不起来。有时候突然想起来了,就赶紧唱。有时候给赛虎唱,有时候给兔子唱。”

赛虎静静地听,卧在她脚边抬头看她。眼睛美丽明亮,流转万千语言。兔子却心不在焉,跳跳走走,三瓣嘴不停蠕动。

兔子尾随她走向葵花地深处。②兔子的道路更窄,兔子的视野更低。世界再大,在兔子那里也只剩一条深不见底的洞穴。而我妈高高在上,引领兔子走在幽深曲折的洞穴世界里。我妈不唱歌的时候,洞穴前不见头,后不见底。我妈唱歌的时候,洞穴全部消失。兔子第一次看到天空和海洋。

劳动纯洁而寂静。我妈心里惦记着该锄草的那块地,惦记着几天后的灌溉,惦记着还没买到的化肥。所有这些将她的荒野生活填得满满当当。她扛着铁锨从地东头走到地西头,心里一件一件盘算。突然一抬头,看到了世上最美丽的一朵云。她满满当当的荒野生活瞬间裂开巨大的空白。她一时间激动又茫然。她想向世上所有人倾诉这朵云的美丽。她想:在倾诉之前,得先想好该怎么说。于是她就站在那里想啊想啊。云慢慢变化,渐渐平凡。她心中的措辞却愈加华美。她又想唱歌。仍旧想不起一首。这时她发现兔子不见了。她想,兔子和云之间肯定有某种神秘的联系。至少它们都是白的。

赛虎也是白的。但它是不安之白,退避之白。它有无限心事。它总是不被允许进入葵花地。因为它的腿受过重伤,我妈不忍心它走动太多。她对它说:“不许跟着我,就在这里自己玩。我一会就回来接你。”它似乎听懂了,原地卧下。我妈边走边回头望。它一动不动凝视她,乖巧得近乎悲哀。它是黑暗之白,破碎之白。我妈无数次离它远去,也无数次转身重新走向它,抱起它,一同深入葵花地深处。

我做好了饭,在蒙古包里等我妈回家。等着等着就睡着了。哪怕睡着了,也能清晰感觉到置身睡眠中的自己是何等微弱渺小。睡眠是地球上第二巨大的事物。第一巨大的是安静。我在梦中起身,推开门,走向远处的葵花地。走了千百万年也没能抵达。千百万年后我独自醒来。饭菜凉了,我妈仍然没有回家。

吃饭的时候我妈再一次称赞:“这里真好!一个人也没有!”

(有删改)

文本二:

羊道

李娟

我脚下的路恰从这世界正中间通过,像是天地大梦中清醒的事物。我稳当当的走在路上,这里是大陆的腹心,是地球上离大海较遥远的地方。亚洲和欧洲在这里相遇,这是西方的东方。

但是在这里真正属于我的世界只有脚下的小路那么宽,我一步也不会离开这条路。我从不曾需要多么宽阔的通道,能侧身而过就足够了。像鸟在天空侧身飞翔,鱼在大海里侧身遨游。我从来不曾渴望过全部的世界,我只是经过这个世界去向的一个小小的所在。我只依赖熟知的事物而生活,我心有牵挂,不想迷路,不想回不了家。我在山野里游荡,在节制之中,但已经感到足够的自由。

我的红的马是一匹老马,老实巴交,壮实稳妥。……我们一起出门时,总是商量着走路。遇到在草地中平行前进的两条路时,我提议说:“走左边吧?”它稍微估摸一下也就同意了。但是如果它记起左边小道上的石头比右边多的话,会客气地说:“还是右边好。”于是,我们出门时从来都顺顺当当。

当孩子们都不在的时候,秋千以群山为背景,深深地静止,分外孤独。③当穿红衣的加依娜高高地荡起秋千,在林海上空来回穿梭时,那情景却更为孤独。

我在最细微的差异里、最深暗的裂隙中无边坠落。我的相机留不住任何一处路过的情景,而路过的情景也没什么能挽留得住我。我无法停止坠落。

携着这样的影子走在这样光明万里的天地间,就像是举着火把走在茫茫深夜里。④“目标太大”。世界永远只在我对面,行星永远遥远而孤独。

唉,看来生活再艰辛也不能将就着过日子啊……漂漂亮亮、从从容容地出现在大家面前,不仅是虚荣的事,更是庄重与自信的事。

(有删改)

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文本一叙写母亲于阿克哈拉村的安保举措,鲜活展现其胆小之态,与荒野中的大胆形成鲜明对照,增添故事趣味。

B. 文本一把赛虎之白描绘为“不安之白,退避之白”“黑暗之白,破碎之白”,此独特表述寄寓作者对赛虎的复杂情愫。

C. 文本二将脚下之路喻为“天地大梦中清醒之物”,以新奇比喻凸显路于作者心中的特殊意涵与别样体悟。

D. 两篇文本皆采用第一人称叙述,呈现作者对生活的细腻洞察与深刻感悟,使读者有强烈代入感。

7. 对文本中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A. 句子①通过描写风声和自己 感受,营造出一种神秘而迷茫的氛围。

感受,营造出一种神秘而迷茫的氛围。

B. 句子②通过对兔子视角的描写,侧面烘托出母亲在荒野中的高大形象。

C. 句子③将动态的荡秋千场景与孤独感相联系,以动衬静,强化了荒野孤独的氛围。

D. 句子④运用夸张手法,生动展现出作者在广阔天地间强烈的孤独感与世界的疏离感。

8. 为什么说母亲在荒野中的生活看似孤独,实则充实?请结合文本一简要分析。

9. 请结合两篇文本,简要说明李娟散文中“心魂触动式表达”是如何体现的。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读材料,完成小题。

材料一:项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

……

项脊生曰:“蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女怀清台。刘玄德与曹操争天下,诸葛孔明起陇中。方二人之昧昧于一隅也世何足以知之余区区处败屋中方扬眉瞬目,谓有奇景。人知之者,其谓与坎井之蛙何异?”

(节选自归有光《项脊轩志》)

材料二:

抱膝轩记

【清】管同

予自归江宁,家凡六徙。近乃僦宅①居是水之西。老屋百年,尘埃渗漏,每暑日激射,阴雨连绵,蒸炕沾淋,顾视无可逃避,予居之未尝不适也。独其屋仅四间,自本母处妻孥置厨囊外,了无燕息之所,意尚阙然。嘉庆十五年归自山东,始即第二室屏后一楹地,葺为小轩,颜曰“抱膝”。借书满架,置榻一张,偃仰啸歌,即获其所。然其为地,前近市鏖②,后连闺闼,而左则直接邻家;不壁而板,凡夫行旅之歌唱,妇孺之呼啼,鸡犬之鸣吠,嘈杂喧闻,殆无时不至。而当予神会志得,抗声高诵,家人每笑谓其音聒人。三者之声,盖往往为所掩也。

昔诸葛武侯隐处隆中,抱膝而吟《梁甫》③。时人问其志,但笑而不言。予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

(选自《因寄轩文集》)

【注】①僦宅:租宅。②市廛:商店集中的处所。③《梁甫》,又作《梁父吟》,《三国志》说诸葛亮“躬耕陇亩,好为《梁父吟》”,借以抒发己志。

10. 下面的句子中的字母对应的位置有三处需要停顿。请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

方二人之A昧昧于一隅也B世何足以C知之D余E区区处败屋中F方扬眉G瞬目

11. 下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “杂植兰桂竹木于庭”与“州司临门,急于星火”(《陈情表》)两句的“于”含义不同。

B. “予自归江宁”与“吾妻来归”(《项脊轩志》)两句中的“归”含义不同。

C. “家凡六徙”与“凡再变矣”(《项脊轩志》)两句中的“凡”字含义相同。

D. “置榻一张”与“其莳也若子,其置也若弃”(《种树郭橐驼传》)两句中的“置”字含义相同。

12. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 两篇文章都记叙了修葺书斋,归有光改造“老”“小”“破”“暗”的老屋,管同新辟书屋,这也是他们追求读书修身的体现。

B. 两篇文章都写到了读书环境,如改造后的项脊轩,室内变明亮,庭间兰桂竹木又添情趣,但是管同的读书环境却很嘈杂,他常常不堪其扰。

C. 两篇文章都写到了读书之乐,两人都曾“借书满架”,在书斋里研读书籍,“偃仰啸歌”这一细节,体现了他们内心的满足。

D. 文本二提到了“抱膝轩”命名缘由,既表达了对诸葛亮的仰慕,又是对陶渊明“审容膝之易安”的思想的效仿。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。

(2)予之名轩,岂敢以武侯自命,盖亦陶公所云容膝易安之意而已。

14. 《项脊轩志》的“项脊生”段是课文删去的一段,请分析作者写这一段的用意。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋词,完成下面小题

浣溪沙•丙辰岁不尽五日,吴松作①

姜夔

雁怯重云不肯啼,画船愁过石塘西,打头风浪恶禁持。

春浦渐生迎棹绿,小梅应长亚②门枝,一年灯火要人归。

【注】①吴松,今上海一带,距词人家杭州已近。②亚:接近。

15. 下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A. 首句运用拟人 修辞手法写大雁之怯,间接表达出词人对归家途中充满艰难的愁苦。

修辞手法写大雁之怯,间接表达出词人对归家途中充满艰难的愁苦。

B. 上片写画船载愁、风浪打头等归家阻碍重重的压抑场景,奠定全词沉重的感情基调。

C. 下片中写景虚实结合,既有眼前之景,也有想象之景,表现了词人临近家乡的喜悦。

D. 结句“一年灯火要人归”情意浓厚,写出了家人盼归之殷切,也写出自己归心之急切。

16. 清代评家陈廷焯于《白雨斋词话》中说:“凡交情之冷淡,身世之飘零,皆可于一草一木发之。而发之又必若隐若现,欲露不露,反复缠绵,终不许一语道破。”请据此赏析此词的下片。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)同学们到郊外春游,阳光下树木葱郁,水流淙淙,小慧不禁想起了陶渊明《归去来兮辞》中的文句“________,________”。

(2)快过年了,于老师牵挂在成都旅行的女儿,给她发短信息时用了李白《蜀道难》中的诗句“________,________”,希望她不要贪玩,早点儿回家。

(3)荷花,也称芙蓉、莲花,历来为文人所青睐,或用以描绘优美风光,或用以象征高洁品格,或用以比喻美好理想,比如“________,________”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

12月21日,是冬至节气。在冬至前后几天的正午时分,故宫博物院乾清宫“正大光明”匾额被阳光点亮,吸引无数游客驻足观赏。这一“冬至奇观”是如何形成的?

冬至日,太阳直射南回归线,太阳光对北半球最顷斜,太阳高度角最小。北京当日的太阳高度角约为27度,而故宫古建筑屋檐起翘的斜度一般在26度至30度之间,阳光近似与屋檐“平行”。因此能照射到乾清宫内的金砖上。金砖光亮如镜,使阳光产生镜面反射,反射的光束汇聚到“正大光明”匾额及下方的五条金龙上, 甲 。冬季太阳东南升,西南绛落,阳光照射方向是由西北到东北,故匾额自西向东依次被点亮。太阳高度角在冬至日后逐渐变大,北京夏至日的太阳高度角约为73度,大于故宫古建筑屋檐起翘的斜度,故屋檐能将阳光蔗挡在室外,保证夏日室内凉爽。

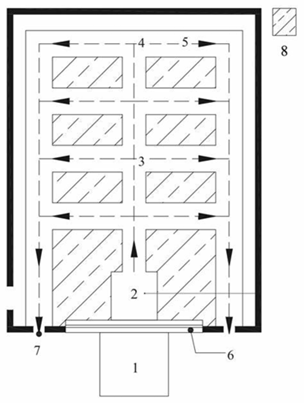

明清时期, 乙 ?故宫建筑内主要靠“火地”取暖,相当于现在的地暖。服务人员从操作口将木炭放入地下炉腔内,炭火产生的热源便可以保持室内温暖。那么,如何让热量在室内均匀扩散?“蜈蚣道”发挥了大作用。因主、支烟道的结构像蜈蚣,故称“蜈蚣道”。……如图所示。

(故宫火地平面示意图。虚线箭头方向为热量传播路线,图中折断线代表窗户下部的槛墙)

18. 请在文中横线处补写恰当语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

19. 有人认为文中画横线加点“平行”和“蜈蚣道”的双引号没必要存在。你有何看法?请说明理由。

20. 下列句子中的“这”,与文中第一段加点的“这”含义相同的一项是( )

A. 自从第一次模拟考试失利后,艾中华便不再想这想那,因为他意识到前途才是最重要的。

B. 当他正在发呆的时候,一名同学走过来问了一句:“你能帮我讲讲这道题吗?”

C. “我这就出发,不要再催了。”面对朋友的催促,小文有些不耐烦了。

D. 进入高三,每天的作业堆积如山,同学们不禁感叹:“为什么这么多作业啊!”

21. 文中第二段存在三个错别字,请指出并加以改正。

22. 故宫旅游景区邀请你作为小小解说员为游客解说相关内容。请根据以上材料,写一段关于故宫地暖“热量传播路线”的介绍,要求信息准确,语言流畅,不超过55个字。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

①刀伤药再好,不如不拉口子。

②亡羊补牢,犹未为晚。

③临崖勒马收缰急,船到江心补漏迟。

谚语反映劳动人民的生活实践经验,通俗形象又寓有深意。读了上面三句谚语,你有怎样的联想和思考?请至少选择其中两句,以此为基础确定立意,并合理引用,写一篇文章。

要求:自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

本资料下载地址

微信扫码分享

站长推荐

重庆市2025-2026学年高一上学期1月期末考试语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2025-2026学年高一上学期1月期末考试语文试题(word试卷+答案解析)

所属栏目:推荐试题

辽宁省朝阳市第一高级中学2025-2026学年高三上学期1月期末语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山东省九师联盟2025-2026学年高三1月月考语文试题(word版+答案解析)

所属栏目:推荐试题

广东省汕头市2025-2026学年高三上学期期末语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

辽宁省沈阳市2025-2026学年高三上学期一模语文试卷(word试卷+答案解析)

所属栏目:推荐试题

青海省七校2025-2026学年高三12月联考语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山东省大联考2025-2026学年高三上学期阶段检测语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2026届陕西省西安市新城区高三三模 语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2026届河北省名校联合体高三上学期一模语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题