一、阅读(72分)

(一)阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在时代裂变的大环境下,人工智能随之兴起和发展,渐渐融入了文学领域。传统文学是创造主体“人”利用主观能动性写境或者造境。而人工智能文学则是“以人工智能程序为写作主体,模仿人类写作的行为和机制,自动或者半自动的生成文学作品”,虽然这些“产品”的实质是无数复杂的代码,但作为一种全新的创作模式,人工智能文学为文学艺术带来了新的命题和研究方向,解构着审美主体,又不断启发着社会建构新的文学批评和文学理论。人类渴望人工智能文学能够创造产品,以此开拓新的文学领域,但是,技术瓶颈使得目前的人工智能文学尚不能担负起人类的期待。因此,机器所代表的算法主义与文学审美之间必定有一场时代性的对话与博弈。

我们可以借助两者在文学审美境界上的差异来审视这种复杂的关系。

王国维在《人间词话》中说:“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。”意在强调情绪在人生百态、艺术创作中的幻化作用。与“机器”不同的是,文学很大程度上并不依赖逻辑储备和模式,而取决于感悟力和创作经验,这也恰恰是人类独有的本领,因此,人能更好地运用智慧,进入审美直观的境界。

王国维认为,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境也;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,此第三境也。

第一境界要对艺术有广泛的学习和了解,熟悉各种不同的文体和作家风格,体会不同的创作经验,这是自我消耗和积累的过程。而“机器”的第一阶段是运算智能阶段,这个阶段奠定了人工智能技术发展的基本规则。在这个阶段的人工智能具备了存储和运算的能力,也拥有了最基本的开发工具,这是算法时代赋予人工智能的特性。

第二境界要刻苦地进行具体的创作实践,决心下一番苦功夫,虽然体质减弱,精力耗尽,在所不惜。在此境界中,创作主体“人”为了更好地了解生命的真谛,孜孜不倦地寻找与世界沟通的方式,不断接受磨炼、优化自身,身心受到极大折磨。而“机器”通过复杂的代码逐层更新,逐层替代“自我”,虽有优化,却体会不到消耗、失去的代价。

第三境界就是怀抱超功利性的纯真之心进入文学创作的自由国度,这一过程就是“艺术与人生”融合关系的表现。艺术世界通过构思、结构、风格、灵感等等来呈现艺术理念的本真状态。人生也是同样,时代、历史、视野、思维方式等等的纵横相交,宣誓生命的真谛。艺术与人生,彼此激烈碰撞,再逐渐温柔融合,塑造一个全新的境界。这也是“人”可以达到的生命高度。时代发展衍生出的人工智能无疑是自然科学的产物,它虽然无法用历史维度宏观看待文明的发展方向,但可以利用技术革新打破常规理念下呈现的美。人类在有限的时空中进行活动,大脑、身体以及学习能力都存在上限,客观世界与理念世界都有许多还未触碰的问题和现象,人工智能在服务于人类的同时,也激励我们不断提升审美能力和创新能力,让艺术和人生在时代革新这一背景下走向多元的融合。这是时代的使命和诉求,也将推动文学界的革新。

(摘编自夏雪《人工智能文学的本质探究——算法主义与文学审美的对话与博弈》)

材料二:

时至今日,人工智能广泛应用于社会各个领域,在文学领域也取得了一定的成绩,但这种成就在带来便利的同时也伴随着怀疑的声音。

从文学本质、文学活动以及文学创作的视角来看,我们并未对人工智能文学有一个清晰的认知和把握,且人工智能本身目前尚处于“弱人工智能”阶段,它只是通过“大数据+深度学习”的算法编程来完成创作。我们在恐慌人工智能文学,实则是在焦虑人类被人工智能替代。但从诗歌的对比中,我们不难发现,机器创作将核心放在语句的优雅连贯、诗意的跳跃完整上,读者不太需要一定的审美水准就可以阅读,但是这种创作只是低水平的模仿,如果不寻求突破的话,人类的审美水准将会因此而下降,难有大的作为。

我们以大众的平均水平作为一个划分依据,文学的欣赏门槛并不是很高,而人工智能所创作的作品实际上刚好达到了低层次的欣赏水准。目前流行的仿古典、唐宋风、中国风的流行歌词以及口号体、鸡汤体等传统文体的文言拼凑,似乎在表达效果上并没有明显优于人工智能产生的文字。人工智能文学只是已有文学的“打乱组合者”,距离人类作家最前沿的人工智能时代的文学理论探索和实验写作还有不小的差距。

文学一直都是在相互冲击和相互补充中发展前进的。人类步入“全球化”时代后,大众猎奇心理和对科技前沿的追捧使得人工智能获得了空前的关注,并让传统的文学面临娱乐化表达、市场化附庸、碎片化阅读等挑战。在这样一个时代,文学就无法以从容、淡定的心态来看问题,人工智能文学对文学发起的挑战,我们必须严肃地审视。

(摘编自马涛《人工智能文学对传统文学理论的影响》

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 人工智能文学的兴起与发展,对社会建构新的文学批评和理论有着一定的积极作用。

B. 人工智能本身不可克服的技术缺陷,导致当下人工智能与文学审美之间的关系复杂。

C. 人工智能在服务于人类的同时,也让艺术和人生的融合变得多元,将带来文学界的革新。

D. 人工智能目前尚处于“弱人工智能”阶段,在文学创作某些领域多是模仿组合,水平不高。

2. 根据材料的内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 传统文学与人工智能文学的区别在于二者的写作主体不同,以及它们是否有情感投入。

B. 感悟力和创作经验是人类独有本领,因此二者能够帮助传统文学战胜人工智能文学。

C. 材料一借助王国维的“境界”理论,对比分析了人工智能文学与人类创作的巨大差异。

D. 材料二认为与人工智能文学相比,人类文学在前沿理论探索和实验写作上仍占据优势。

3. 根据原文内容,在下面文段横线处补写出恰当的语句,每处不超过10个字。

目前,AI已经在诗歌、散文甚至小说等领域创作出了作品,意味着它从最初的辅助工具,已①________,逐渐成为创作者的一部分。

在这场“人机博弈”中,文学创作者们不断强化明确了自己作为文字技巧掌控者的存在,也令他们更为看重这一职业作为人类思想与情感守护者的价值。好作品须有三大信息量———丰富的生活信息量、深刻的思想信息量、②________。既不重复别人,也不重复自己,为海量的数据库不断做出新的增量。

这是一个人类与AI共存时代,文学创作者们也正视到,自己应既是传统的守护者,也是③________。在人脑的千沟万壑与人工智能带来的无限可能性之间,便是文学新机遇的突围之处。

4. 两则材料都谈到了“人工智能文学对当代文学创作的影响”,但立场并不相同,请简要概述。

5. 请联系材料,对下列AI音乐创作软件作词现象进行评价。

最近,AI作曲工具席卷乐坛。高中生小华使用某AI音乐创作软件,导入《世界赠予我的》这首歌的歌词,要求生成一首风格相似的新歌,十几秒后,小华得到了这样的歌词:有人数皱纹,有人染白鬓,借半生浮尘,捻一缕烟影,停一停,听一听,远雷鸣。追梦者,披荆斩棘,脚印已成冰。生活赠予我骤雨,也赠予我初晴,赠我弯弯一道横,也赠予我风铃。

链接:《世界赠予我》歌词(节选)

有人放烟花,有人追晚风,借一缕时光,捧一片星空,停一停,等一等,别匆匆。造梦者造了好梦,值得我称颂。世界赠予我虫鸣,也赠予我雷霆。赠我弯弯一枚月,也赠予我晚星。

(二)阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

深河桥头(节选)

叶辛

勒普离开韭黄寨,往深河桥这边走来,是因为新婚妻韦发妹的催促,让他务必到朗寨上去看看。听说日本鬼子穿着蜡黄的军装,要穿过朗寨的青冈石阶路,往独山县城赶。占领了独山,他们还要过深河桥,去打都匀、麻江、贵定,一直打到贵阳去。

像在三都九阡的石板寨一样,日本鬼子在朗寨也遭到了水族老乡们的抗击,枪炮声响了好久,打死了几个日本鬼子,水族老乡也有伤亡的,经过一天一夜抗击,朗寨的男女老少水族乡亲,全部四散退进了山林里,鬼子进村之后,烧杀抢掠,无恶不作。

发妹听到这些消息,魂都不在身上了,不晓得自己的父母弟妹是不是遭害,伤着没有,躲进了山林里,天寒地冻的,这日子怎么过?她催着勒普,往朗寨跑一趟,探一个究竟。发妹不放心自己的丈夫,她让勒普带上那管猎枪,防个身,真碰上了鬼子,还能打死几个。

走出弯弯拐拐的羊肠小路,翻过朗寨通外头的山垭口,一眼看到那条独山通往州府都匀的大马路,勒普的双眼惊恐地睁得老大,天哪,怎么会是这样子?

那条平时看去宽敞得顺着山拐带一点弯曲的大马路上,汇聚着数也数不清的成千上万的难民,他们穿着破衣烂衫,老老少少肩挑背扛,有相互搀扶的,有嘶声啼哭的,有在路旁临时架锅煮食的,有在石板上倒头睡的,马蹄声,汽车的喇叭声,呼叫声,此起彼伏,不绝于耳。

勒普的两腿一阵晃动,站在山垭口上不知所措地看着这一从没见过的景象。

勒普从来没有像今天这样,感觉到日本鬼子的可恶,感觉到被侵略的受辱,感觉到当亡国奴的可怕。日本人打进中国,他晓得国家遭难了;日本人得寸进尺,不断吞食国土、南进北犯,中国老百姓纷纷往贵州、云南、四川逃难,长途流亡,背井离乡,他晓得中国人这难遭大了!但是,韭黄寨上的老人们说,贵州是块福地,山高林子大,日本人打不进来,我们还是过自己的日子,多收粮食,把余粮献给国家,打鬼子。故而勒普心里总觉得,抗日这件事,离自己很远。他不用穿上军装扛起枪到前方去,他要做的是种好庄稼,闲来上山去打猎,过好自己一份小日子。没想到,走出韭黄寨,竟然会看到眼前这一幕逃难途中的凄惨景象。

他呆痴痴傻站了一阵,想了想,决定沿山坡的小路,斜穿过深河桥,往朗寨方向去探望发妹的父母弟媳。这样走,比走山谷间的大马路难行一些,却近一点,只不过翻山越岭,都是羊肠小道,湿滑难行一点。

风刮得大起来,星星点点的小雪花,也比原来下得密一些。雪花落到窄窄的山道上,顷刻间就化了。勒普加快了脚步,小雪花下繁密了,凝结在泥巴路上,就像擦了油一般,会难走得多。

……

上得山垭口,一阵迎头风刮过来,好冷,真是寒风刺骨。勒普用巴掌抹了一把脸,他发现,刚才下得繁繁密密的雪花,这会儿停了。前方峡谷里,一座石桥架在那里,连接着深河两岸。桥下三丈多深的河谷里,一条湍急的河流翻腾着白色的浪花。桥的两头,桥面上,都是蠕动着的流亡的难民。隔得还远,仍能听得到嘶声拉气地喧嚣。

难民人群发出凄厉的惊叫声,人们惊慌失措地往公路两侧的山坡上四散跑去。有的躲在一块块巨石后头,有的往茅草笼里乱钻,深河桥头顿显一片混乱。

看着准备往桥洞里安放炸药的士兵被冷枪击倒,勒普不由自主往山垭口那边望去。他的心往下猛地一沉,那两个日本鬼子找到的,真是一个好地方。从深河桥旁的土坡往上头望,根本看不到他俩的人影。连乌洞洞的枪口都找不着。而深河桥上下的一举一动,呆在那居高临下的地方,却能一目了然,看得清清楚楚。勒普气得胸脯一鼓一胀地直出粗气。

从卡车上下来的军官朝天开了枪,把那一阵喧嘈压下去,大声喊道:“打进独山城的日本兵马上追过来了,他们就为保住这座桥赶来的。这座桥如果掌控在日本人手中,踏进贵州的五万多日本军队,将会从这座桥上通过,进军贵阳、进军重庆。大家想想,国家亡了,我们还有前途吗?”

一席话,说得难民们鸦雀无声。只有一个嗓门斗胆问了一句:

“桥炸了,那我们逃往何处?”

“跟着我走。”军官大声回答:“这附近团转的大山里,都是我们的同胞,都可以容身。”

机关枪又往深河桥方向打出一连串爆炒豆样的子弹,勒普甚至能听到崖石被打得炸飞的声音。两个狡猾的日本鬼子,他们猫在后头,可能还在偷偷地笑呢!勒普心里真是大烧大燎的难受。他瞪圆了喷射怒火的眼睛,悄悄地把猎枪的枪筒伸出崖上的荆棘灌木丛,稍稍地往下,对准了那个山垭口。

(有删改)

文本二:

我写《深河桥头》(节选)

叶辛

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,出版社拟出版我写这一题材的中篇小说及据此改编的电影文学剧本《深河桥头》。这一下子勾起了我多年前写作《深河桥头》的记忆。

贵州是一块福地,日本侵略军的攻势那么凶,然而打进贵州,打到独山注,他们就打不动了!他们为啥打不动?因为打到深河桥头时,那座大石桥被炸毁了。面对深渊一般的河谷,气势汹汹的日军的一个联队望而却步,随即在四面八方山鸣谷应般的中国军队和各族百姓的吼声中退了回去。

这正是1944年冬季黔南会战中发生的故事。

我不但实地来到了深河桥头,上山巅,下深谷,还看到了即将竣工通车的飞架在两座高山之间的新的深河大桥。此行,我和一位95岁的老兵细谈了一个上午。

正是在深入的采访和实地爬坡下坎的细致观察中,结合四十多年来与贵州布依族、水族朋友的交往经历,我写出了中篇小说《深河桥头》。

(发表于《光明日报》2025年5月9日,有删改)

[注]自“独山战役”后,日军入侵西南腹地的战略计划彻底破灭。日军从独山深河桥撤退以后,便节节败退,直至次年即1945年8月15日,日本宣告无条件投降。深河桥因而成为侵华日军败亡的历史转折点,这里是抗日战争中有着特殊和重大意义的地方,全面抗战史上因此有“北起卢沟桥,南止深河桥”之说。

6. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A. 勒普因妻子担心父母安危、催他去探听消息而离开韭黄寨,这一情节既推动情节发展,又凸显战争对普通人的冲击。

B. 小说采用全知视角,描写难民“破衣烂衫”“相互搀扶”“嘶声啼哭”等细节,突出难民境遇凄惨,客观呈现了战争的残酷。

C. 小说双线交织,民间力量与军队行动相互配合推进炸桥行动,展现抗战中不同身份者的共同抗争,凸显“全民抗战”主题。

D. 与孙犁创作《荷花淀》不同,作者实地采访、细致观察,使小说的人物、环境、情节完全符合历史真实,没有艺术加工成分。

7. 下列对小说改编为电影的建议,不正确的一项是( )

A. 可用蒙太奇手法穿插韭黄寨的和平景象与深河桥的战乱场景,强化对比,增强视觉冲击力。

B. “雪花”“寒风”等环境描写可通过画面冷色调和背景呼啸声营造氛围,烘托局势的紧张。

C. 文本一结尾“猎枪与荆棘”可用特写镜头,暗示他即将参与抗敌,呼应前文“带上猎枪防身”。

D. 拍摄时应直接删去文本二中“老兵回忆”内容,避免电影叙事与小说原著产生冲突。

8. 文本一中勒普对抗战的认知经历了怎样的变化?请结合文本简要概括。

9. 两则文本都提到“贵州是块福地”,但小说中却展现了当地战争的苦难。请结合文本,谈谈你对“福地”这一说法的理解。

(三)阅读III(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

孔子不取微生高①,孟子不取於陵仲子②,恶其不情也。陶渊明欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食,饱则鸡黍以延客,古今贤之,贵其真也。李公简夫③以文学政事有闻于天圣以来,而谢事退居于嘉祐之末。平生不眩于声利,不戚于穷约,安于所遇而乐之终身者,庶几乎渊明之真也。

(节选自苏轼《书<李简夫诗集>后》)

材料二:

陶元亮作令彭泽,不为五斗米折腰,岂未仕之先,曾不知束带谒见之事?直待郡遣督邮,方较论禄之微薄、礼之卑屈耶?盖元亮仕于晋祚将移之时,世道人心,皆不可问。而气节学问,无所用之,徒劳何益?五斗折腰之说,有托而逃犹张翰因秋风而思莼鲈所谓见几而作不俟终日也。篇中曰“独悲”,曰“自酌”,曰“孤往”,盖有世人不能少窥万一者。结曰乘化归尽,乐天知命,则素位而行,夭寿不贰矣。此文为骚之变体,骚哀而曲,此直而和,盖灵均于楚为宗臣,先生于晋为遗老。一为箕比,一为夷齐,所处故不同也。

(节选自林云铭《古文析义初编》)

材料三:

先生之归,史言不肯折腰督邮,序言因妹丧自免。窃意先生何托而去,初假督邮为名,至属文,又迂其意于妹丧以自晦耳。其实闵晋祚之将终,深知时不可为,思以岩栖谷隐,置身理乱之外,庶得全其后凋之节也。故曰“景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”,又曰“帝乡不可期”,一篇之中,三致意焉。特旨远辞文,未易窥测,今为拈出,读者自可以推寻而得之矣。

(节选自陶澍《靖节先生集注》)

材料四:

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。

(陶渊明《归去来兮辞·序》)

【注】①微生高,春秋人,以守信闻名于时。②於陵仲子,齐国隐士,不食不义之食,最终饿死。③即李简夫,陈州人,官至太常少卿,晚年归隐家居。

10. 材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

有托而逃A犹B张翰C因秋风而思D莼鲈E所谓见几F而作G不俟H终日也

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 谢,意为辞去,与《孔雀东南飞》中“阿母谢媒人”中的“谢”意义不同。

B. 祚,意为皇位、国统,与《陈情表》中“门衰祚薄”中的“祚”意义不同。

C. 因,意为因为,与《烛之武退秦师》中“因人之力而敝之”的“因”意义相同。

D. 稔,《说文解字》中有“稔,谷熟也”,本指庄稼成熟,这里引申为一年。

12. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 苏轼列举孔孟典故,认为他们和陶渊明一样都是真性情之人,并称颂李简夫的人格与陶渊明相近。

B. 林云铭点出《离骚》和《归去来兮辞》文学风格的差异,引出对屈原、陶渊明身份处境的分析。

C. 陶澍指出《归去来兮辞》意旨深远,他的点评文字仅能点明部分,具体的解读需读者自行推寻。

D. 前三则材料对陶渊明归隐动机进行了多维分析,都肯定了陶渊明辞官归隐这一人生选择。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)饥则扣门而乞食,饱则鸡黍以延客,古今贤之,贵其真也。

(2)质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。

14. 关于陶渊明辞官的原因,四则材料有不同的观点,请分别概括。

(四)阅读IV(本题共2小题,9分)

阅读下面这首清诗,完成下面小题。

和外①《苴力铺》②秋柳吊升庵先生③

苏竹窗

短长亭畔野桥隈,落日寒蝉响自哀。

一种萧条南国恨,千秋涕泪锦江才。

山残水剩无人惜,月冷霜清有雁来。

眉黛任衰腰任减,还留青眼盼春回。

[注]①指诗人丈夫龚锡瑞,为清代著名诗人。②龚锡瑞曾作《苴力铺——杨升庵赋垂杨处》,苴力铺是地名。③升庵,杨慎的字。明代诗人杨慎贬谪于此,并作《垂杨篇》一诗,诗中咏垂柳的句子“只知眉黛为君颦,肯信腰肢有人妒”流传甚广。

15. 对这首诗内容赏析不正确的一项是( )

A. 诗人用“野桥”“落日”“寒蝉”等典型意象,既写出苴力铺的自然环境,又渲染出凄怆荒凉的氛围。

B. 颔联“一种”是对恨意的凝练统括,“千秋”写出时间的纵深,两相结合强化了诗歌的历史厚重感。

C. 颈联“无人惜”“有雁来”构成对比,以山水的荒芜冷寂反衬雁群的灵动生机,暗含对世态炎凉的悲叹。

D. 全诗虽以“秋柳”为抒情载体,但直到尾联处才以拟人手法写杨柳衰残的样貌,完成了与诗题的呼应。

16. 有评论认为,诗人在尾联化用原诗却自然显现出格调高标。请结合诗句分析诗人“格调高标”的内涵。

(五)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)古典诗文中有许多关于飞鸟的意象,作者借其描绘场景、传情达意。诸如:《蜀道难》“__________”一句,借飞鸟侧面烘托蜀道高险难行;《蜀相》“__________”一句,借鸟鸣表达作者怀才不遇的深深悲愤。

(2)小华来武汉游览黄鹤楼,见飞檐五层,檐角外展,楼层间连廊曲折,不禁想用《阿房宫赋》中“__________,__________”两句来描绘建筑之美。

(3)与右图内容相契合的古诗文名句,可以是:“__________,__________。”

二、语言文字运用(本题共5小题,18分)

阅读下面这则材料,完成下面小题。

宝玉的体贴之心是没有等级、没有贵贱的,所有生命都是平等而珍贵的。可贵的“情不情”甚至表现在对“无知无识之物”的用情上,这种思想以“齐物”为源,即《庄子·齐物论》提出的“天地与我并生,而万物与我为一”。因“齐物”而相信“万物有情”、“天人合一”,构成了中国传统文化的特征之一。从道家“齐物”思想来看“天人合一”,对这个概念的理解更具有平等意识,即自然万物与人具有同等的生命价值。贾宝玉对世界的认识就是如此。“一枝一叶总关情”,花鸟星月也都人格化、可交流,均能唤起宝玉的怜惜之心,并产生移情作用。

宝玉以为物我平等,“凡天下之物,皆是有情有理的,也和人一样,得了知己,便极有灵验的”。所有存在虽( ),但若能被欣赏、被怜悯地对待,也就不辜负它曾经的存在。他“看见燕子,就和燕子说话,河里看见了鱼,就和鱼说话,见了星星月亮,不是长吁短叹,就是咕咕哝哝的”,甚至连画轴、扇子这类“哑巴物件”也不应被冷落、被糟蹋。(甲)

“齐物”而来的平等意识, 。所以,宝玉会“连那些毛丫头的气都受的”,为丫头们护短;兄弟面前他不拿大,仆从跟前他不责备,简言之就是要他们别“怕他”。正是这种生命平等的价值观使得他对光耀门眉、立生扬名、程袭祖业的继承人培养没有兴趣。

18. 填入文中第二段括号内的词语,不恰当的一项是( )

A. 形质有异 B. 质性殊别 C. 貌质相类 D. 形制有别

19. 文段中甲处需要补充《红楼梦》中的一个典型情节作为例证,请从以下示例中任选一个,并简述理由。

示例一:正看到“落红成阵”,只见一阵风过,把树头上桃花吹下一大半来,落的满身满书满地皆是。宝玉要抖将下来,恐怕脚步践踏了,只得兜了那花瓣,来至池边,抖在池内。那花瓣浮在水面,飘飘荡荡,竟流出沁芳闸去了。(第二十三回)

示例二:只见柳垂金线,桃吐丹霞,山石之后,一株大杏树,花已全落,叶稠阴翠,上面已结了豆子大小的许多小杏。宝玉因想道:“能病了几天,竟把杏花辜负了!不觉倒‘绿叶成荫子满枝’了!”因此仰望杏子不舍。(第五十八回)

20. 下列填入文中横线处的句子,衔接最恰当的一项是( )

A. 不仅表现在生命平等上,也表现在万物有情上

B. 不仅表现在万物有情上,也表现在生命平等上

C. 不是表现在万物有情上,而是表现在生命平等上

D. 不是表现在生命平等上,而是表现在万物有情上

21. 文中画波浪线的句子有多处错别字,请找出两处含错别字的词语并改正。

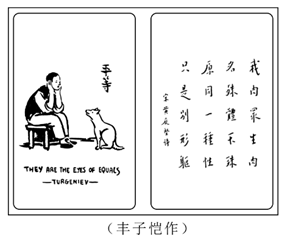

22. 下图是丰子恺以黄庭坚诗句和屠格涅夫的名言为核心所作的漫画组图,请简要分析该组图是通过哪些要素表现“齐物”思想的。

[注]①左图英文:Turgeniev,屠格涅夫;They are the eyes of equals,他们是平等的凝视。②右图诗文:我肉众生肉,名殊体不殊,原同一种性,只是别形躯,宋黄庭坚诗。

三、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

读书之乐何处寻?数点梅花天地心。———翁森《四时读书乐》

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。———王国维《人间词话》引述

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。———王国维《人间词话》引述

读书的过程,从初始乐趣,到专注深耕,最终抵达顿悟贯通———这不仅是知识积累的轨迹,更是精神成长的阶梯。

请据此写一篇文章,体现你的感悟和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

本资料下载地址

微信扫码分享

站长推荐

重庆市2025-2026学年高一上学期1月期末考试语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2025-2026学年高一上学期1月期末考试语文试题(word试卷+答案解析)

所属栏目:推荐试题

辽宁省朝阳市第一高级中学2025-2026学年高三上学期1月期末语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山东省九师联盟2025-2026学年高三1月月考语文试题(word版+答案解析)

所属栏目:推荐试题

广东省汕头市2025-2026学年高三上学期期末语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

辽宁省沈阳市2025-2026学年高三上学期一模语文试卷(word试卷+答案解析)

所属栏目:推荐试题

青海省七校2025-2026学年高三12月联考语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

山东省大联考2025-2026学年高三上学期阶段检测语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2026届陕西省西安市新城区高三三模 语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题

2026届河北省名校联合体高三上学期一模语文试题(word试题+答案解析)

所属栏目:推荐试题